大学病院の口腔外科にて高度な外科処置が必要ながんの患者さんを含め、数多くの患者さんの診療にあたってまいりました。

この経験を活かし、一般診療所では敬遠されがちな口内炎、口腔がんの診断に積極的に取り組んでおります。

口内炎でお悩み、口腔がんが気になる方はぜひ下記をクリックしてページの内容をご覧くださいませ。

大学病院の口腔外科にて高度な外科処置が必要ながんの患者さんを含め、数多くの患者さんの診療にあたってまいりました。

この経験を活かし、一般診療所では敬遠されがちな口内炎、口腔がんの診断に積極的に取り組んでおります。

口内炎でお悩み、口腔がんが気になる方はぜひ下記をクリックしてページの内容をご覧くださいませ。

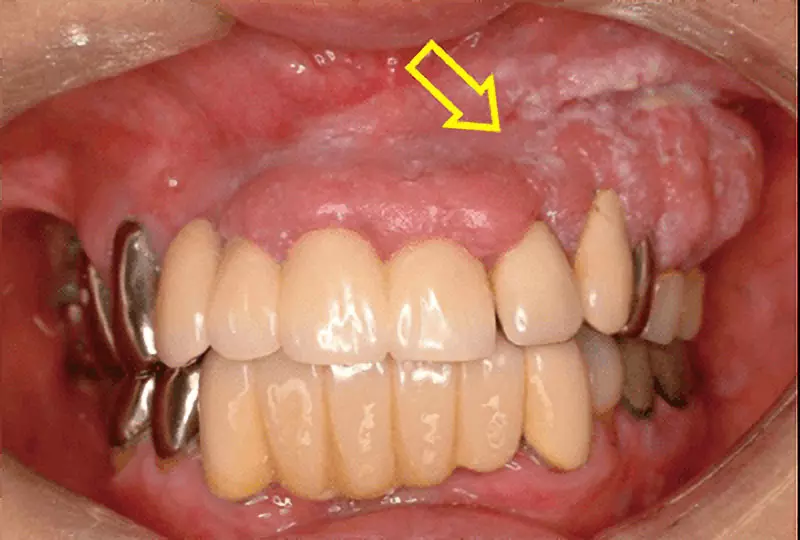

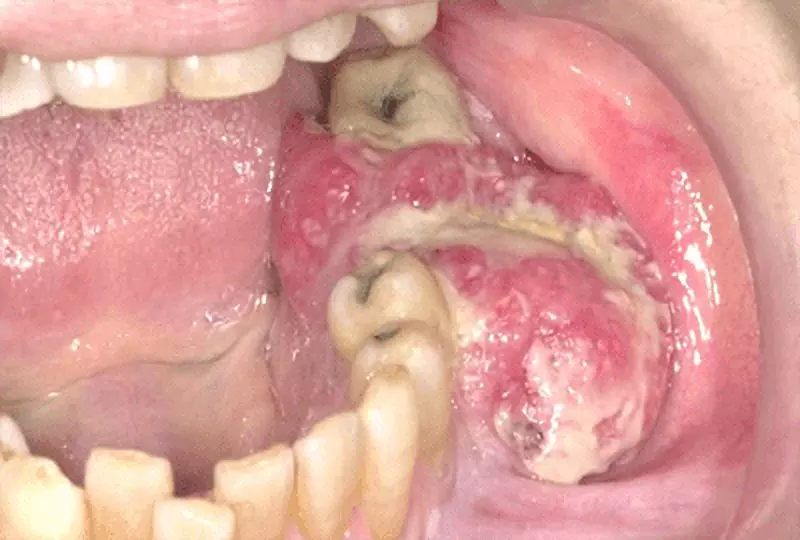

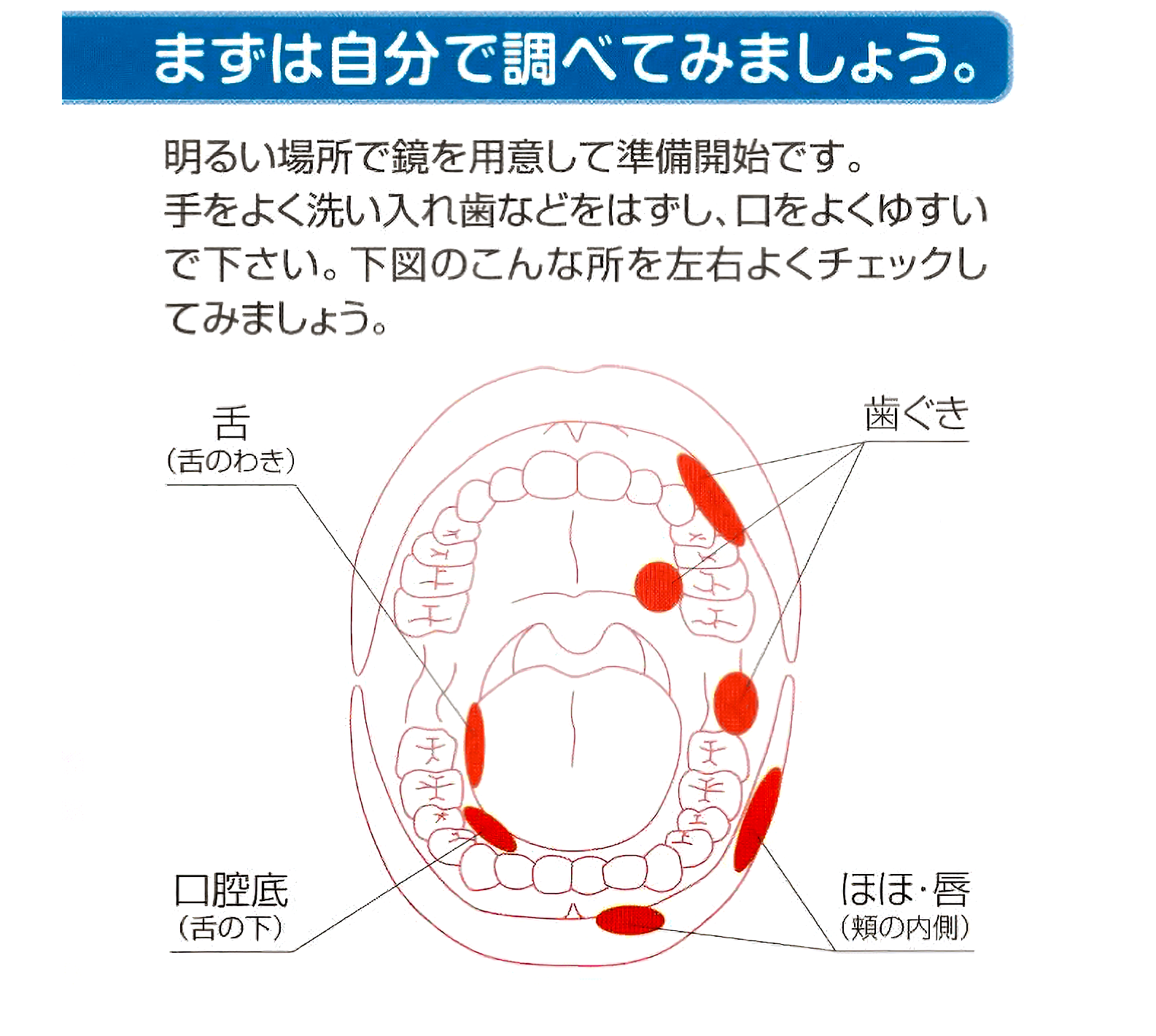

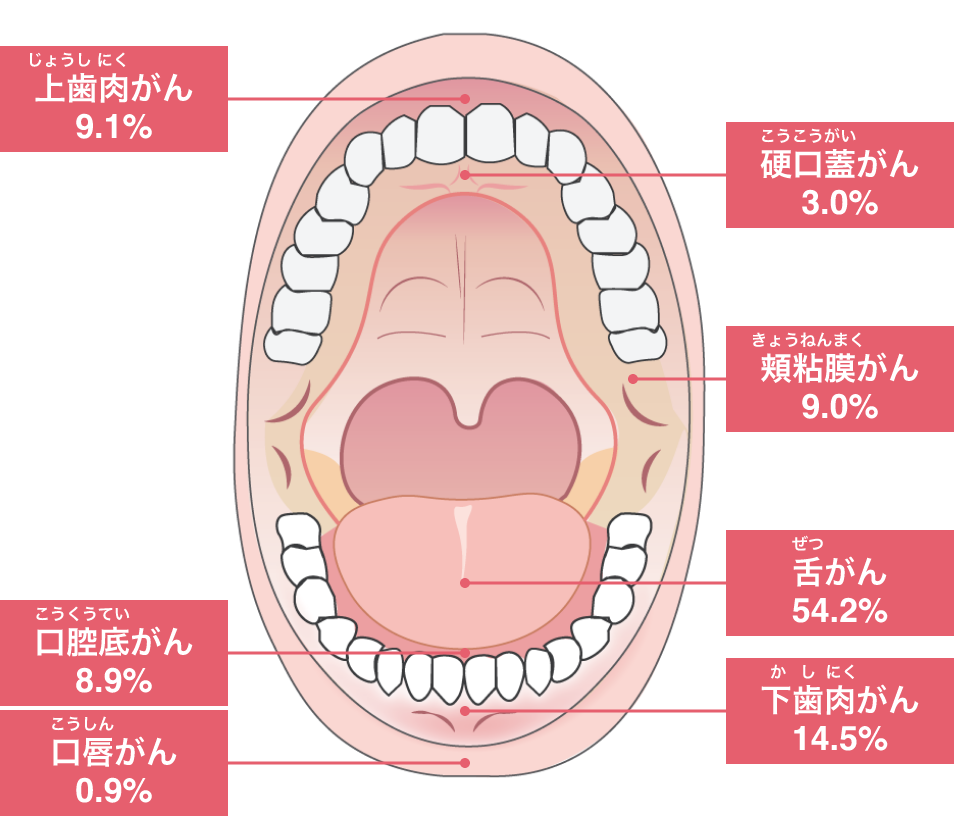

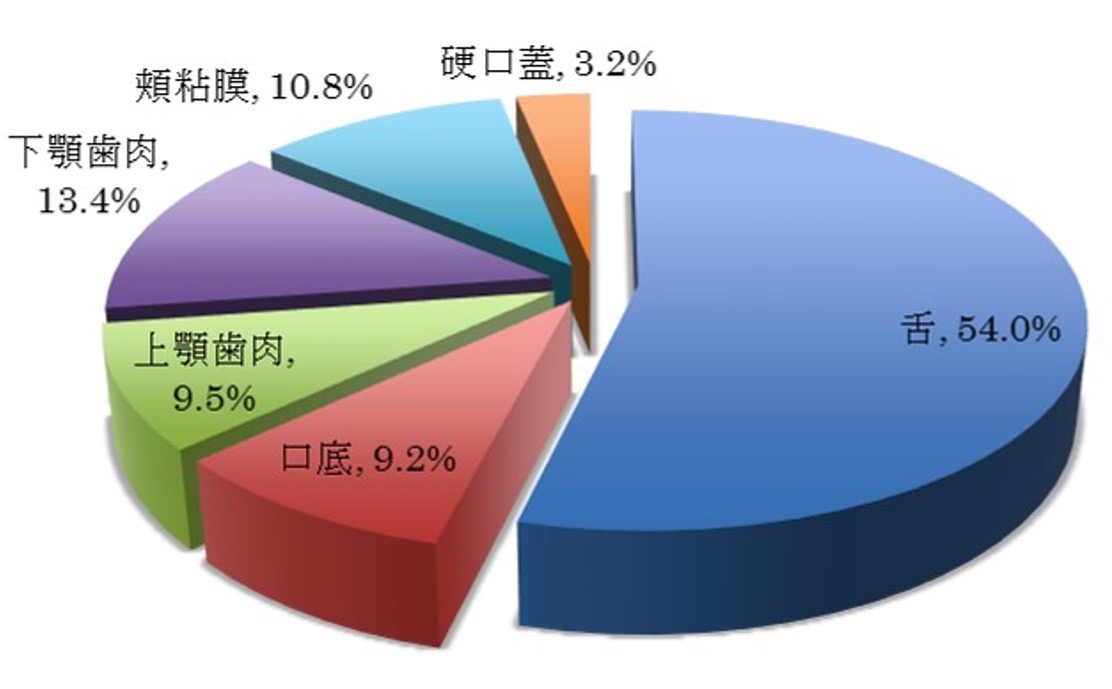

口腔がんとは、口の中にできる悪性腫瘍で、飲食や発音するのに必要な舌、歯肉(歯ぐき)

頬粘膜、口蓋(上あご)、口腔底(舌の下顎の間)、口唇にできます。稀に顎の骨の中や唾液腺にできるがんもあります。

早期発見早期治療により、障害の少ない治療で終わる場合もありますが、進行すると大きな治療が必要になり、食事や会話などの日常生活に障害がでることもあります。

皆様の中には「お口の中にもがんができるの?」と思われている方も多いと思います。

2014年のデーターでも「口腔がんは年間およそ7000人罹患する疾患である」ことがわかっています。このサイトで口腔がんについての理解、関心を深めていただき、一人でも多くの方の早期発見・早期治療に繋げていただければと思っております。

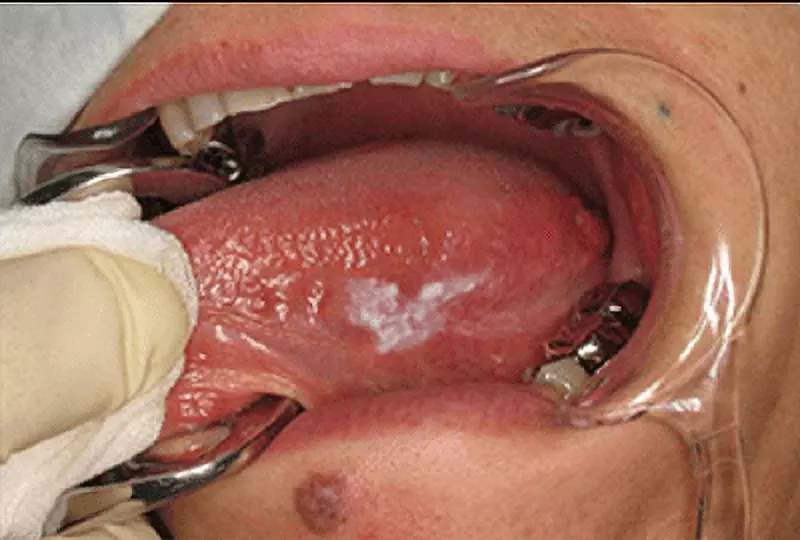

口腔がんの殆どが上皮性由来の扁平上皮癌です。この癌は殆どの場合は目視が可能です。

粘膜が赤くなったり、白くなった部分がざらざらしたような表面になったり、潰瘍や隆起ができたり、しこりができたりします。進行してくると、顎の骨が溶けてきて歯がぐらぐらしてきたり、痛みが強くなったり、食事がのみこみにくくなったり、しゃべりずらくなったりします。口になかに違和感を感じた時は鏡で口の中を確認してみましょう。

現在の気になる部位について及び、既往歴・現病歴などを記入していただきます。

視診により、現在の問題個所、及び口腔内全体に異常がないか、視診及び触診により診断します。

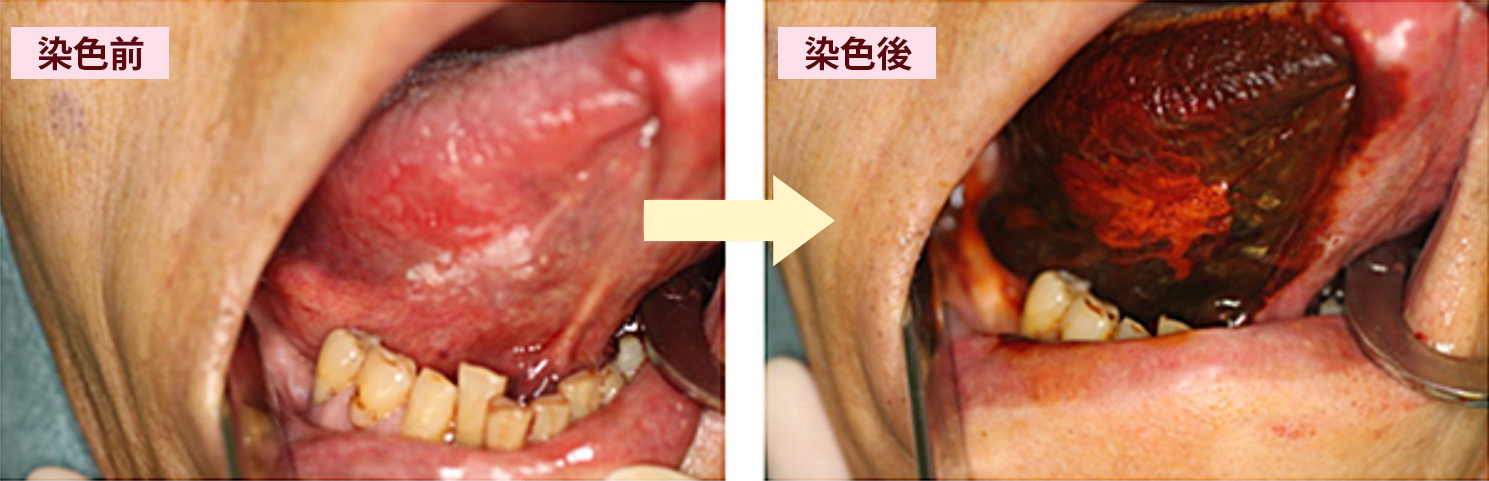

問題がある場合はヨード染色法にて検査を行います。

何らかの異常があった場合は医療連帯病院へ直ちに紹介いたします。

※医療連帯病院・・委細を記載

この方法は、特定の色素つまりヨードを病変部に直接塗布する方法で、 見えにくい粘膜の初期変化部分を見やすくして診療の補助にすることが目的です。正常粘膜は黒褐色にそまり、病変部は色が抜けるのが特徴です。

口腔がんの原因は他のがんと同様に、原因が不明な部分が多いですが、喫煙・飲酒・口腔内の不衛生・炎症・慢性刺激(合わない入れ歯で擦れる、嚙み癖があるなど)などが関与していると言われています。

タバコの煙には、多くの発がん性物質が含まれており、一番多い原因は喫煙です。次に飲酒で、非飲酒者と比べて飲酒者(1日平均2合以上)のリスクは3.8倍とされています。歯磨きをしていない、口のなかが乾燥している、虫歯、歯周病の炎症なども原因となります。

青が男性、オレンジが女性です。

国立がんセンターの年次推移の統計によると、口腔がんは年々増加しており、増加傾向にあるがんと言えます。

また男性が女性の2倍罹患しているのがわかります。

※2014年統計時

口腔がんに罹患した患者の年齢別死亡率です。青が男性、オレンジが女性です。65歳すぎから急激に増加しているのがわかります。またこのグラフから男性の方が圧倒的に人数が多く、男性が女性の2倍近く死亡しているのがわかります。

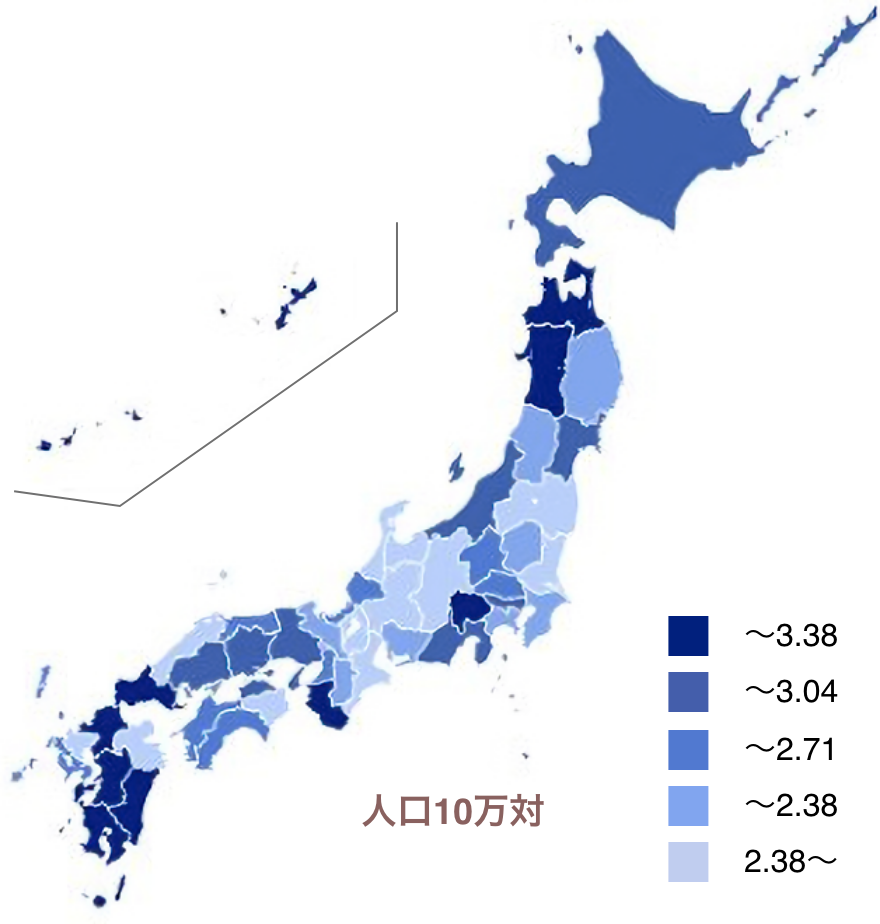

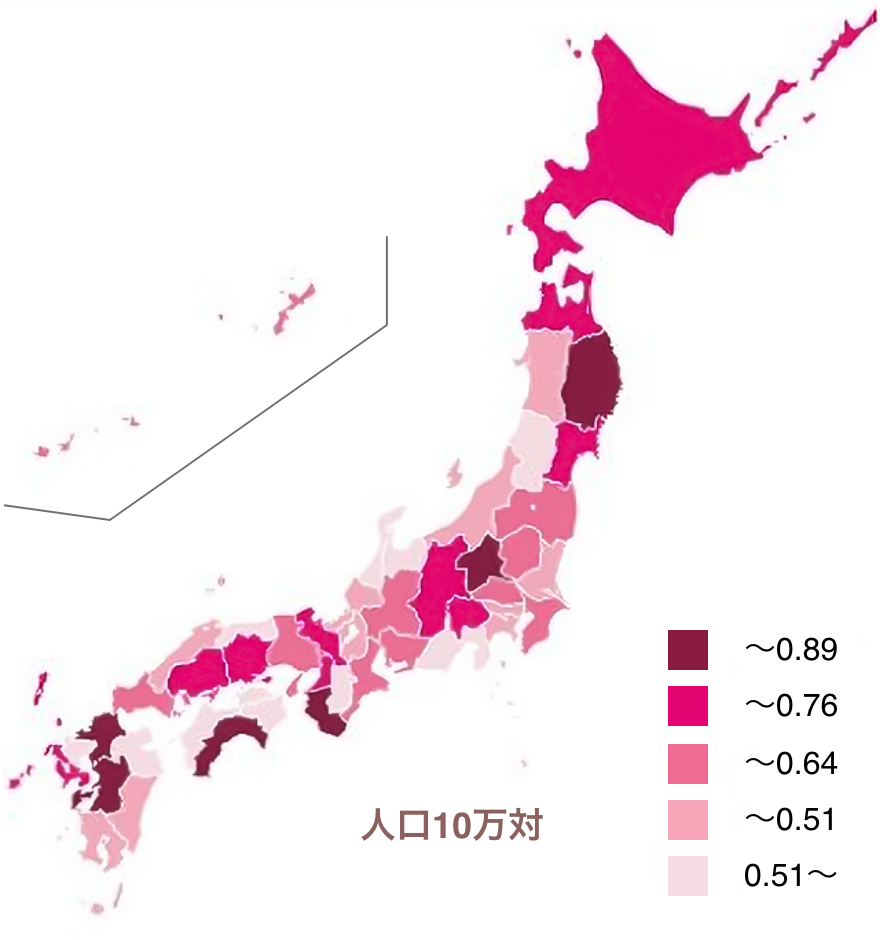

「都道府県別にみる口腔咽頭がんの死亡率」です。

東北地方、九州に高い傾向があり、長野県、石川県、静岡県、四国でも徳島県、九州でも大分県で低い傾向があります。

資料:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

口腔がんの手術には以下の3種類があります。一つは「切除」もう一つは「頸部郭清術」、そして「再建術」です。

当院患者を東京都立広尾病院歯科口腔外科にて行なった、再建を含めた手術です。

歯肉がん切除と共に左顎の一部を切除。首のリンパ腺を摘出したのち、内股の皮膚を歯茎に移植しました。

がんがある部分を原発巣といい、この部分を切除する手術です。安全域といってがんの周囲の性状組織も含めて大きめに切除します。切除マージンは腫瘍(がん)から必ず10mm以上離し、深さもそれと同じだけえぐります。

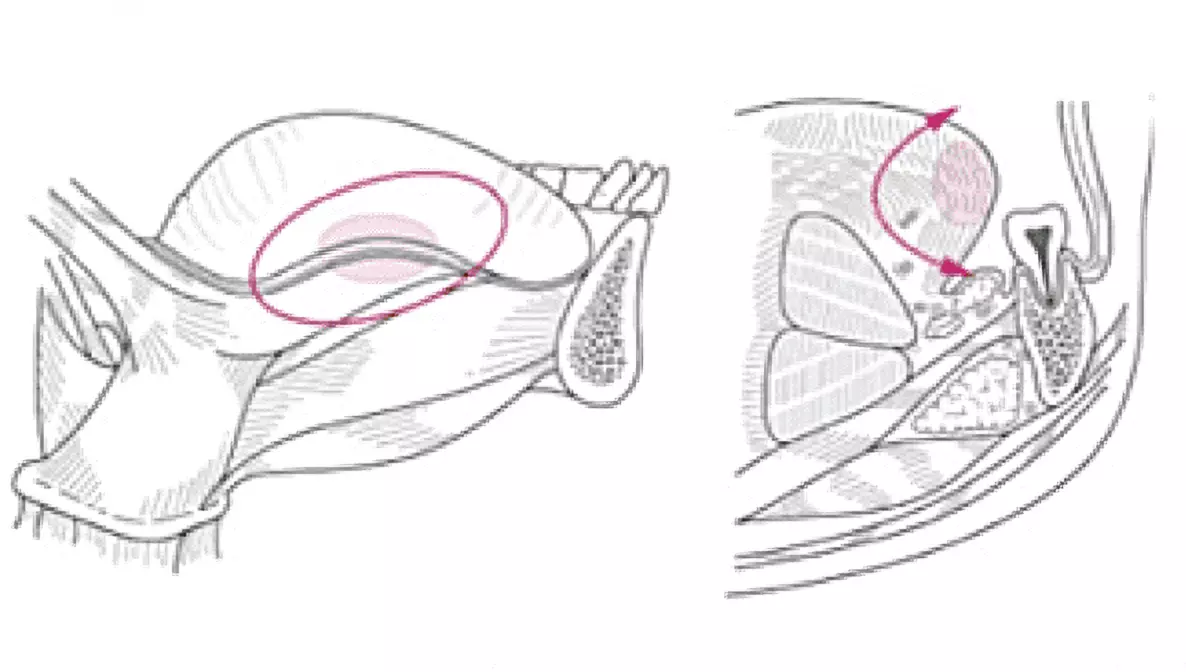

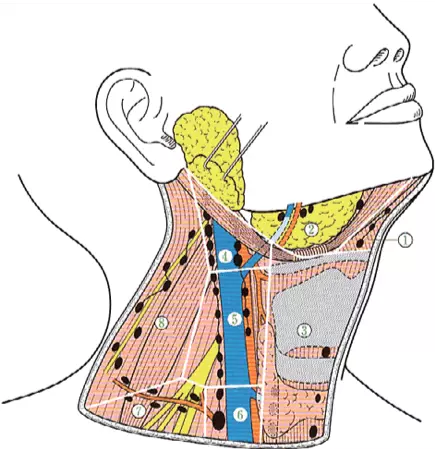

首のリンパ節にがんが転移した場合、または転移が疑われた場合に行われる手術です。転移したリンパ節のみを摘出するのではなく、他のリンパ節及びリンパ節周囲の脂肪組織や血管・筋肉なども同時に切除します。この手術をする場合は可及的に血管と、神経を残すことを心がけます。

図の小さな黒がリンパ節です。首には数十個のリンパ節があります。

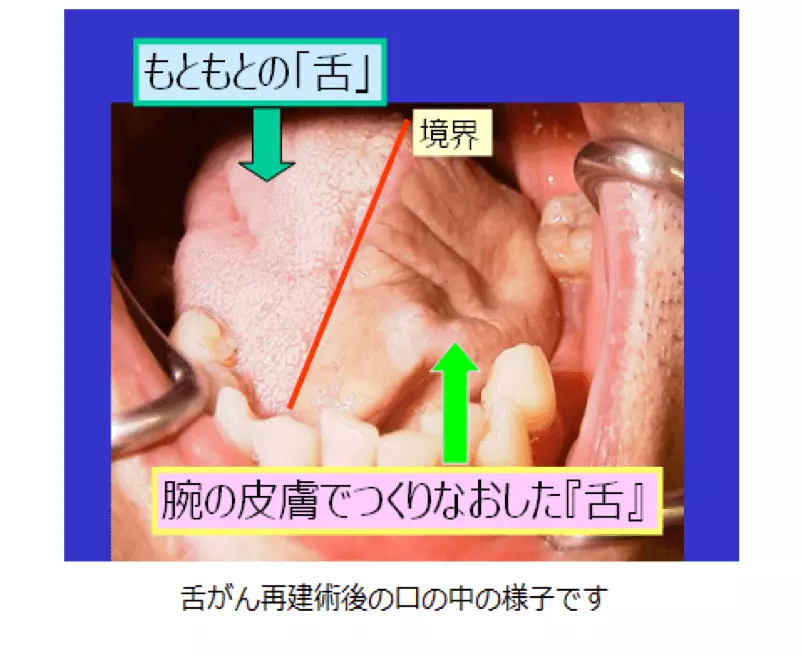

原発巣手術により欠損が生じた部位に体の他の部分の組織を移植して欠損を補てんする手術です。腹部下肢や上腕などの皮膚や筋肉、腸骨(腰骨)などが用いられます。「再建手術」手術で切除した部分を補うために、体の他の部位から組織をとってきて移植する手術です。骨も一緒に切除した場合は骨移植、腸骨移植も同時に行います。同時に血管吻合して植皮する場合も大きいケースではしばしばあります。

再建時に使う皮弁は主に、腕や足からとってきますが、よって術後舌から毛がはえてしまうこともあります。舌の再建の場合、腕や足の皮膚をとってくることが多いので、術後、舌から「毛が生えてしまう」ことがしばしばあります。

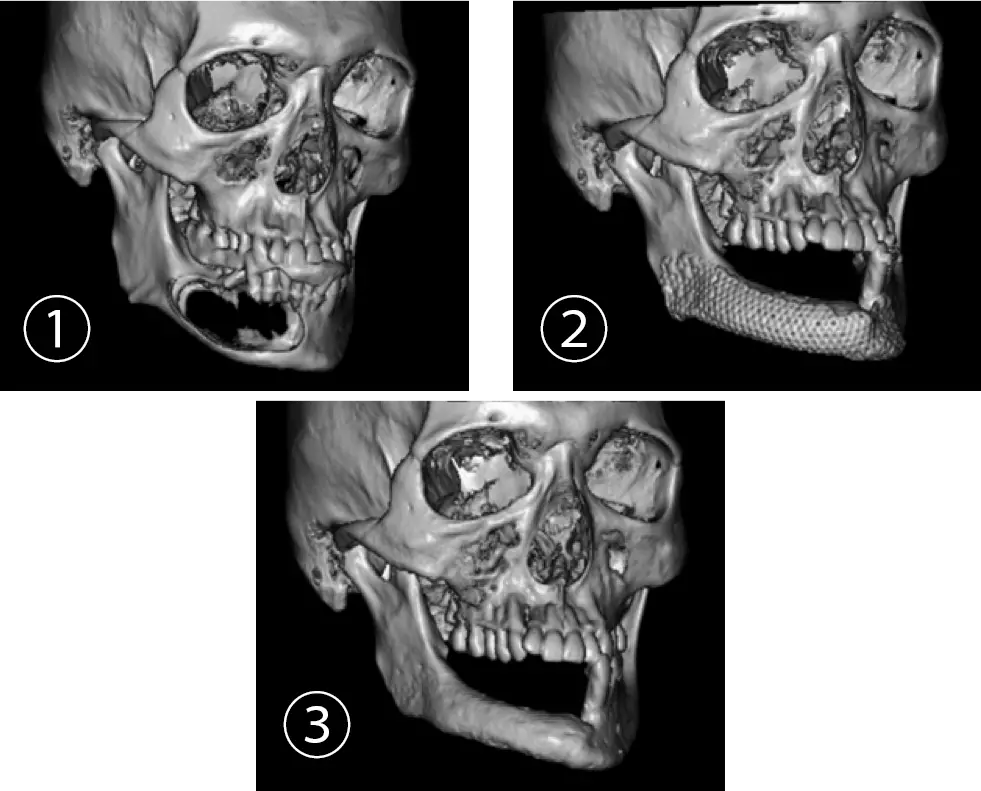

再建は舌や頬粘膜だけでなく、硬組織、あごの骨にも行われます。腫瘍組織及びその周囲の顎骨を一塊として切除後、メッシュトレーや、カスタムメイド人工骨を用いて再建します。このようにして術後の変形が少ない良好な状態を作り出します。

切除以外の治療法として、放射線療法や、化学療法が行われます。また放射線をあて、腫瘍を小さくした後、切除術を行い、化学療法を併用する方法もあります。化学療法はその副作用が大きく、またやめるとその後朱王がリバウンドをおこし大きくなることから、外科的に切除できる小さい物には、原則的に行われません。

高エネルギーX線などの放射線を利用してがんを小さくしたり消失させたりする治療法です。体の外部から照射(放射炎を当てること)する外照射と、放射線が出る特殊な針を直接にがんに刺して照射する組織内照射があります。

抗がん剤による治療法です。初期のがん(Ⅰ期)に化学療法が行われることはありません。一般的には進行したがんに対して手術療法や放射線療法と併用して用いられます。おおくは点滴で投与されます。

大きな手術では体に負担が大きく、食事や会話の障害や、顔の変形などが生じることがあります。放射線療法では口内炎や皮膚炎白血球の減少などが生じ、場合よっては唾液の分泌の減少、それに伴う口渇がでたりします。化学療法では、白血球・血小板の減少、肝・腎機障害、脱毛、口内炎、下痢、嘔吐などが生じます。したがって、各治療法の欠点を十分考慮したうえで治療が進められます。

ここまで口腔がんに関しておおまかに説明いたしました。何より重要なのは早期発見・早期治療です。そのためには定期健診が重要です。初期のがんはほとんど症状がないからです。

自分の口の中に興味をもっていただき、健康を維持していただくために1年に最低でも1回は歯科医院を受診してみてください。また、気になる症状がある時は、歯科や口腔外科などを受診してください。当院では口内炎外来、港区指定の口腔がん検診を実施している医療機関です。不安に感じることがありましたら、是非ご来院してください。

お電話にてご予約を承っております。早めの発見が大事ですので、まずは初診にてお気軽にご相談くださいませ。